‘北東北の基層文化発掘’ カテゴリーのアーカイブ

2011 年 7 月 27 日 水曜日

『“復旧”から“復興”へ』

3月11日の震災から4ヶ月半、昨日(7月26日)被災地としては最初に岩手県から自衛隊が完全撤退した。「復旧」から「復興」への大きな区切りである。雪の舞い散る一面瓦礫だらけのあの絶望的な風景から始まった復旧活動、過酷な環境の中で自衛隊は多岐にわたり献身的な活動を行ってきた。おかげで被災地の人々は復興への気持ちを持てるまでになった。

しかし復興活動は緒に就いたばかりである。岩手県の死者行方不明者は合わせて約7500人、行方不明者はまだ約2900人も残る。そして住んでいた土地は地盤沈下し、復興計画はまだ描けていないのでほとんど更地のままだ。人口も流出し生活再建はすべてこれから。復興は何年、いや何十年かかるか分からない。「災勝ち・災克ち」の祈りはこれからもずっと続く・・・

【生命の継続。サイカチの“花から実へ”を観察】前回から更に1週間、また大きくなった!

久々の松川。こんなに水量が少なくなり細い川に!

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 縄文街道の四季暦 | コメントはまだありません »

2011 年 2 月 28 日 月曜日

「おおぶけまちなかギャラリー」のイベントに合わせ小田ひで次のイラストを使った独自ブランドの地酒を岩手里の駅澤口酒店から発売した。これまで「縄文街道」を広めるためのツールとしてブレイクもしていないのに様々なキャラクターグッズを作ってきた。平成15年に開始して8年目、ようやく地場産業の蔵元とタイアップした本格的グッズである。キャッチフレーズは「酔うほどに縄文へワープするかも♪♪」。これは友人Kさんのメールからいただいた。これから秋田、青森など各県2社の蔵元から順次発売していく計画。いつか縄文街道の旅をしながら3県の里の駅で自慢の地酒を味わうことができる予定である。【岩手日報トップニュースhttp://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110225_5】

縄文街道認定地酒遺産「縄文街道」わしの尾純米酒720ml、@1500円(税込)よろしくm(_ _)m

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景 | コメントはまだありません »

2011 年 2 月 27 日 日曜日

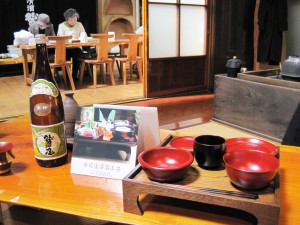

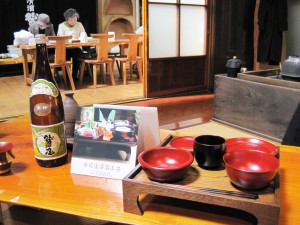

去年は単独で開催されたこのイベント、主催者のわしの尾も本当に来てもらえるか心配していたが、1000人以上の来場者があり展示販売も順調で嬉しい誤算だった。今回はサブタイトルを「八幡平わしの尾の母屋で薫る酒と肴の器展」とし、地元イベント「まちなかギャラリー」ともコラボして、駐車場も万全の体制で準備。当法人の広域連携事業の一つ、縄文街道の「食・酒・漆遺産甦生連携事業」ともベストマッチ。今日の4時まで!手打ちそばや酒粕を使った甘酒やおつまみもあるので是非お出かけください(^o^)/(5会場を回ると特産品も当たりま~す♪)

歴史を感じる母屋中央の常居。以前は事務所だった。

大広間などで8工房の酒器が展示販売されている。

タイアップしている市内の安比塗漆器工房の作品。

手打ちそばや酒粕を使った甘酒なども賞味できる。

10年以上2代のお付き合い。工藤隆一さんと朋さん。

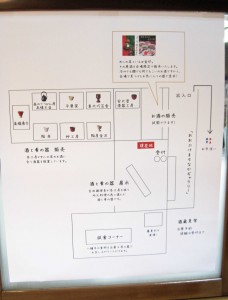

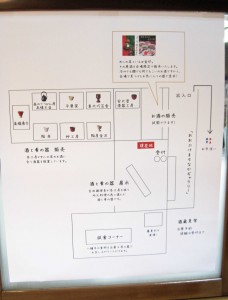

会場の案内(拡大してみてください!)

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景, 縄文街道の人的交流 | コメントはまだありません »

2011 年 2 月 26 日 土曜日

地元の大更商店街が中心となって開催する「おおぶけまちなかギャラリー(昭和44まで繁栄を極めた松尾鉱山と大更の風景写真を5会場で展示する催し。2月25日~3月4日開催)」に我らも参加した。もちろん参加する会場はいつもの岩手「里の駅」澤口酒店の2F。写真展とコラボで「小田ひで次の西根・松尾風景イラスト原画展」を開催した。このイラストは9年前の環境学習事業で子どもたちと見つけた残したい風景12か所を小田ひで次に描き直してもらいカレンダーにした時の原画である。9年前に制作したものが再び陽の目を当びた。併催している蔵元わしの尾の母屋で開催の「酒と肴の器、百選百様」展、この日に合わせた「縄文街道」ブランドの地酒発売などは連続でお知らせします。

澤口酒店2F会場のコラボ展全景。もう慣れたもの!

昔の大更駅とサイカチの樹下流の旧松川橋(洪水時)

新しく作った縄文街道の大ポスターと風景イラスト

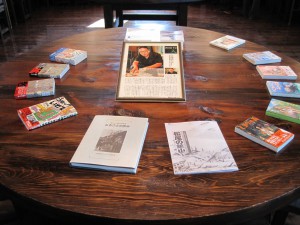

手前2冊は大更と鉱山の写真集、小田ひで次の作品

今回作った12枚組絵ハガキと縄文街道ブランドの地酒

石像は石屋の友人が作った最初の立体、木像は試作品

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景, 縄文街道の人的交流 | コメントはまだありません »

2011 年 2 月 11 日 金曜日

昨日、9年ぶりに秋田の「上桧木内の紙風船上げ」を副会長の大村氏夫妻と見に行った。開催場所は縄文街道沿線ではないが、田沢湖の北、仙北市の旧西木村地区。年々有名となり最近は観光客が万単位で訪れるようになった。渋滞や低気圧による吹雪も覚悟して出かけたがすんなり到着。ぎっしり埋まっているはずの会場は最後まで3分の1ほどで何だか拍子抜け。

9年前、雪舞う漆黒の大空にたくさんの紙風船が消えていくメルヘンチックな光景は忘れられぬ風景となった。そんな感動を再度味わうために出かけたのだがなぜか今回はときめかない!それは2度目だから?手づくり感が失せたから?一斉に上げる風船の数が少ないから・・?? ウ~ン何だか納得いかぬまま早々に帰途に着いた。(祭りの詳細はググって見て!)

高さ8メートル程の和紙でできた大きな熱気球式紙風船。

カウントダウンとともに一斉に大空に。失敗し落ちる時も!

舞う雪、漆黒の大空に消えいく様はメルヘンなのだが!

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景, 縄文街道の四季暦 | コメントはまだありません »

2011 年 1 月 28 日 金曜日

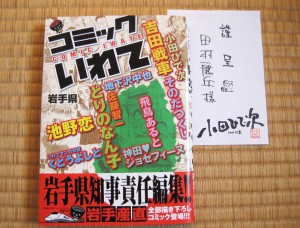

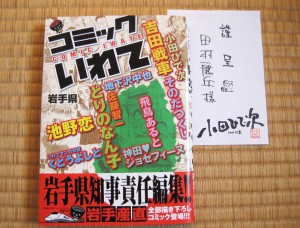

昨日、12月13日付で紹介した岩手県出身の漫画家作品集「コミックいわて」が一足早く小田ひで次から届いた。帯に「岩手県知事責任編集!!」とある。そう達増知事は有名なマンガ好きなのである。10人の描き下ろし漫画の他、県の制作らしく「いわて漫画マップ(岩手県ゆかりの漫画家、岩手県が舞台の漫画作品、岩手県出身の漫画登場人物)」と10作品の題材などの各紹介が県の市町村マップとともに盛り込まれている。定価は700円。全国一斉発売だそうなので、「漫画好き」でかつ「岩手好き」の方、近くの書店で探してみてください♪

小田の作品にはチカジたちや岩手里の駅主人等も登場!

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景 | コメントはまだありません »

2011 年 1 月 23 日 日曜日

一昨日、スタッフが勤める八幡平市産業振興株式会社(前公社)が主催する恒例となった八幡平の「大地の恵みを味わう会」に食の遺産研究のため今年も参加した。岩手の代表的な盛岡グランドホテルの大ホールがこの不況時に立錐の余地もないほど埋まり、舞台上の人すら見えない。東京の通勤電車以来の雑踏に料理よりもこの人ごみに感動・・・(?)。去年のブログ(1月28日付)を見ると盛況で600人とあったが今回は760人だそうで・・納得!こんな賑わいなので肝心な“恵みを味わう”のは超大変だった(笑)。

昨年よりも盛況で舞台上の人の姿がかすんでいる。

去年も今年も主役はやっぱりステーキ、長蛇の列。

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景 | コメントはまだありません »

2010 年 12 月 13 日 月曜日

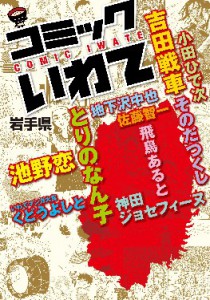

昨年何度か法人ニュースやブログでお伝えした2つの小さな美術館が企画した岩手ゆかりの漫画家50人展、好評だったのを見て県が「いわてマンガプロジェクト」なるものを立ち上げた。その成果として漫画家作品集「コミックいわて」を来年1月末全国販売するという(岩手日報12月9日記事)。収録された漫画家は9人、小田ひで次も入っている。さっそく書店に行ってみると予約をはじめていた。行政もようやく民間の知恵やマンガの力に気がついたようだ。詳細は岩手県のホームページhttp://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=29541に!

「コミックいわて」の表紙(画像は岩手県HPより)

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景 | コメントはまだありません »

2010 年 10 月 11 日 月曜日

だいぶ経ってしまったが、先月の30日の朝、NPO関善賑わい屋敷の会員ご一行20数名がマイクロバスでやってきた。鹿角市伝統工芸技術伝承事業の研修で、これから岩手県のさまざまな場所を視察するということだった。秋田の人にはやっぱり「菅江真澄」、天気が良く岩手山もきれいに見えたのでまずは“舟橋跡”へご案内。旧国道の松川橋の上で「岩手山と舟橋」の絵がこの場所からの眺めであることを見比べてもらう。そして今日の旅の安全を「サイカチ(災勝)」に祈願し記念写真を撮って里の駅澤口酒店へ。

心がけの良い関善ご一行到着。岩手山がお出迎え!

シンボル樹、夫婦サイカチを見学、旅の安全を祈願!

岩手里の駅のチカジとチカチンたちとも交流!

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景, 縄文街道の人的交流 | コメントはまだありません »

2010 年 10 月 5 日 火曜日

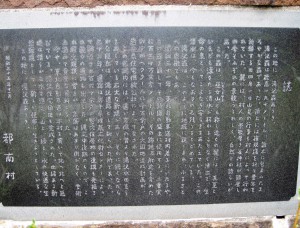

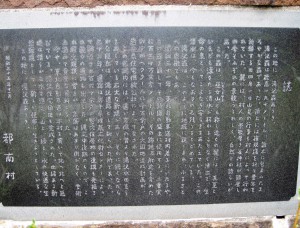

風景に宿る生命の気を感じ、自然の保全や心の拠り所の保全には配慮した。しかし石碑の裏にはもう一つ大事なことが書いてあった。言いわけになるが行政の土木の仕事は建築と違って設計が終わると施工管理にはタッチできない。その後の発掘調査で縄文の大規模な遺跡が出土したことが記されていた。

当時は縄文の歴史や遺跡に対する評価はまだ低かった。時代も高度経済成長の延長上、三内丸山級の遺跡も東北新幹線や東北自動車道の下に次々と消えていた。八幡平市内の長者屋敷遺跡もその一つである(双六場3)。今日のような縄文遺跡の保全気運やその歴史的価値の再認識はその後20年経った1994年、三内丸山遺跡の登場を待たねばならなかった。もっとも遺跡保存ならこの団地はないのだが・・・

せめてもの慰めは地形をほとんどいじらぬ設計をしたこと。遺跡そのものは残っていないが“現住民”は“縄文人”と同じ風景とロケーションで生活していることになる。

(※写真拡大できるようになりました♪)

- 公園の片隅にひっそりと立つ団地竣工時の記念碑

- 設計時に分からなかった事柄が色々書いてあった

カテゴリー: 北東北の基層文化発掘, 日常活動・日常風景 | コメントはまだありません »