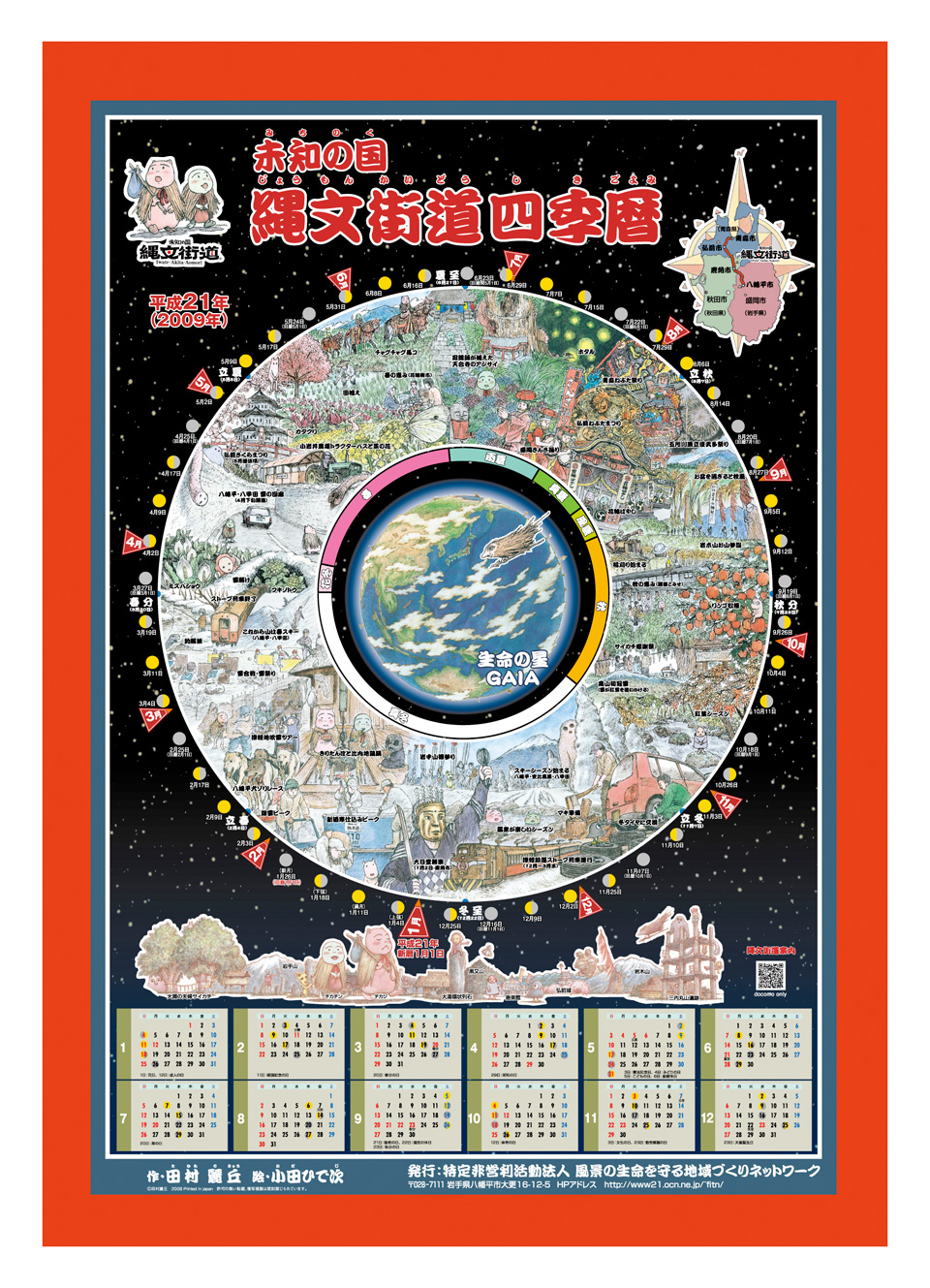

縄文街道 四季暦

暗い、寒い、辛い、何も無い

そんなことはない

真冬、外がきびしいほどほっこり温かい津軽のストーブ列車

縄文文化も見えにくいだけだ

日本人の血に潜むもう一つのふるさと未知の国

未知の国の四季暦(みちのくのしきごよみ)

- 「真冬」

- 北国の四季の基調はなが〜い冬

冬至を過ぎた陽の光は梢の新雪をきらめかせ

薪ストーブの炎はこころまで暖める - 「花冬」

- 雪を割ってフキノトウ、水辺には水芭蕉

三寒四温、冬でも春でもないこの時期が

雪国の人のこころを最もはずませる - 「春」

- 生き物たちは生命を紡ぐため

一斉に花を咲かせ鳥も子育てに忙しい

山河は瞬く間に新緑に変わり

北国の春の大地はまさに桃源郷

長い冬に耐えるべく、その思いを凝縮し

短い夏のひと時に爆発させる

大地から豊かな恵みの贈り物

雪が山のいただきから紅葉を追いかけ

里は冬支度に忙しい

主な沿線データ

- ストーブ列車(12月1日〜3月31日)津軽鉄道(青森県)、JR五能線五所川原駅乗換

- 大日堂神楽(1月2日、秋田県鹿角市)重要無形民族文化財、ユネスコ無形文化遺産候補

- 岩手山裸参り(1月8日平笠裸参り、16日寄木天照皇大神宮の裸参り)岩手山噴火鎮護

- 雪の回廊(八甲田十和田ゴールドライン、八幡平アスピーテライン、樹海ライン)

- 八甲田(例年4月1日開通)、八幡平(例年秋田側15日岩手側26日頃開通)

- 弘前さくらまつり(例年4月21日〜5月5日)全国屈指の桜の名所。日本さくら名所100選

- 小岩井農場の菜の花畑と専用トラクターバス(例年5月17日〜5月25日、岩手県雫石町)

- チャグチャグ馬っこ(6月第2土曜日、岩手県滝沢村)環境省残したい日本の音風景100選

- 盛岡さんさ踊り(8月1〜4日、岩手県盛岡市)「世界一の太鼓大パレード」が特徴

- 青森ねぶた祭り(8月2日〜7日、青森市)重要無形民族文化財、青森県を代表する祭

- 弘前ねぷたまつり(8月1日〜7日、弘前市)重要無形民族文化財、扇ねぷたが特徴

- 五所川原立倭武多祭り(8月4日〜8日、五所川原市)80年ぶり復刻。山車は20mを超す

- 花輪ばやし(8月19日〜20日、秋田県鹿角市)日本三大ばやし。夏の終わりを告げる祭

- 毛馬内の盆踊り(8月21日〜23日、秋田県鹿角市)重要無形民族文化財、地域色に富む

- 岩木山お山参詣(9月9日〜11日、青森県弘前市)重要無形民族文化財、津軽最大の秋祭

太陽と二十四節季

生命の営みを豊かにする「四季」。この現象は地軸が公転軸に対し約23.5度ずれていることで生まれ、太陽の熱と光のエネルギーが周期的に大きく変化する中緯度帯にはっきり現れます。二十四節気は 、太陰太陽暦を使用していた東洋圏で、1年の季節のうつろいを知る手がかりとして工夫されたもので、太陽の位置によって1年を24等分し名前を付しています。この四季暦では8つの主な節気を表示しており、基準となる冬至を四季環の最下位に、また夏至を最上位に配置していますので、太陽の高さと陽の長さが分かります。春分・秋分はその丁度中間ということになり、四季を視覚的な太陽の高さでも知ることができます。

陰暦と月の満ち欠け

陰暦は月の運行を暦の基準としたため、視覚的な月の満ち欠けで暦や潮の満ち引き、生物の動きなどを知ることができました。「朔(さく)」つまり新月の日を月の第1日としたので、満月のころは月の中日に当たり、その夜が十五夜です。太陽暦になじんだ現代、月は生活からとても疎遠な存在となりました。この四季暦の四季環には月の満ち欠けを重ねています。普通のカレンダーともリンクさせましたので、見比べながら改めて夜空を観察してみてはいかがでしょう。宇宙のダイナミックな営みを実感できるかもしれません。

新月(朔月)

新月(朔月)- 旧暦の1日。「ついたち」とは、月が旅立つ「つきたち」日の意、月は見えません。ちなみに「三日月」とは三日めの月の意。

上弦の月

上弦の月- 旧暦の7日あたりで、月の入りに際し、弦が上向きとなります。

満月(望月)

満月(望月)- 旧暦の中日。新月の日とともに太陽、月、地球が一直線になるので重力が重なり、これらの日の後は大潮となります。

下弦の月

下弦の月- 月の入りに際し、弦は下方となります。