江戸時代後期の紀行家菅江真澄(1754~1829)をご存じだろうか。時代は異なるが西行、芭蕉に並ぶ紀行家とされる人物である。日本地図を作った伊能忠敬(1745~1818)とほぼ同じ時代を生き、三河(愛知県)生まれ、特に北東北や北海道南部を生涯かけて旅し記録を続けました。岩手秋田以北は当時まだ未知の世界であり、残された日記、地誌、写生帳、随筆などの膨大な絵や文は当時の生活や文化を知る手掛かりとして貴重な遺産となっています。いまその業績が見直され、旅をしたルートや場所はまち起し等さまざまに活用されています。特に28年間住んだ秋田県では「菅江真澄の道」として標識もくまなく整備され(350か所以上)足跡研究も熱心です。

岩手県内も奥州街道を中心に旅をし、岩手山と北上川にかかる舟橋の絵は有名です。このモチーフや構図のよく似た絵が「粉本稿(写生帳)」と「遊覧記」にそれぞれあり、これまで双方とも盛岡の明治橋付近からの眺めだと考えられてきました。岩手山は見る場所でその形はまったく異なり、絵や写真をみれば視点をほぼピンポイントで特定できます。「遊覧記」の挿絵は間違いなく南部(新山)舟橋※ですが、特に有名なもう一つの「粉本稿」の絵と見比べてみると明らかに違います。(※個人所有のため掲載できないのが残念ですが)

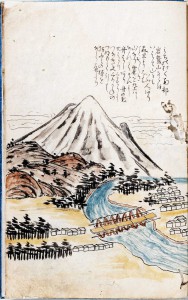

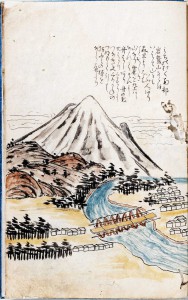

菅江真澄「粉本稿」の「岩手山と舟橋」(大館市立中央図書館蔵、掲載許可済)

検証すると八幡平市大更の松川橋付近からの眺め、そうサイカチの立つ「大瀬渡り」(縄文街道起点)の風景であることが分かりました。まず岩手山の形が富士山のように両流れであること。山頂右側に茶臼(岩)の大岩が描かれ、岩手山と舟橋の距離感は添え書きの「麓を北上川なかれてそれに舟はしあり」の記述と符合します。また、前景に小さな三つの丘(三ッ森山)が描かれ、左手には松並木、そして川の向き、舟数と川幅、急流で知られる松川等を考えると旧津軽街道の渡し場跡、難所「大瀬渡り」の風景としか考えられません。藩政期沼宮内代官所より松川船守と街道並木植立御帳宿を勤めた家の存在と史実は更なる裏付となっています。

松川橋から眺めた岩手山(左)

松川橋から渡し場跡を望む(右)

この場所の風景はかつて「大更八景」「田頭八景」と称えられ菅江真澄の絵心を刺激したとしても不思議ではないでしょう。その眺めは現在でも変わっていません。「遊覧記」には立ち寄った記述がありませんが、1787年南部領内を巡った折に立ち寄ったと考えられます。盛岡から最初の宿場である「田頭(でんどう)」はここから約1キロほど北にあり、絵にある特徴的な茶臼の岩はこの途中でよく見えます。松川の渡し場付近からはよく見えないので、デフォルメの得意な真澄は加筆合成したと考えられます。

特徴的な茶臼の岩(松川から北へ約500mの地点から遠望)